EBERHARD FRIEDRICH WALCKER

DIE PERSÖNLICHKEIT

Eberhard Friedrich war eine Erscheinung von bedeutendem Format, die in keiner Beziehung in das übliche Normalmaß hineinpasste; auch kein ausgeklügeltes Buch, sondern mannigfach widerspruchsvoll in seinem Wesen. Wie er seinen Beruf aus Gottes Auftrag herleitete, so auch alles, was sonst sein inhaltreiches Leben an Höhen und Tiefen umfasste. Es hat etwas Naives, wie er für jede — an sich erwartete — günstige Wirkung irgendeines Hausmittels Gott ebenso dankt wie für ein Erlebnis großen Stils, das er auch aus Gottes Hand nimmt, aber es ist ihm beide Mal vollkommener Ernst damit. Und daneben dann doch eine fast dämonische Natur, die ihn vorwärts treibt, die ihn selbstbewusst und kämpferisch macht, wenn die Sache es erfordert.

Mit zwei Zimmern — zugleich Wohnstube und Werkstatt — beginnt er 1820 in Ludwigsburg den eigenen Hausstand und das eigene Geschäft. Von Anfang an aushilfsweise immer auf Kredit angewiesen trotz äußerster Sparsamkeit, aber im Kreditnehmen weder zaghaft noch bedrückt. Er vertraute nicht nur Gottes Führung, sondern war auch seiner selbst bewusst, mutete dabei sich und seiner Frau allerdings auch Unerhörtes zu. Es wäre auch für einen Orgelbauer von heute bei den vollkommen veränderten Fabrikations- und Verkehrsverhältnissen eine respektable Leistung, die Eberhard Friedrich schon seiner Zeit abgerungen hat. Damals war sie ganz ungewöhnlich. Man muss den Mann zu aller Zeit bis an das Ende seiner Tage an seiner Leistung und an seiner Persönlichkeit messen; der finanzielle Ertrag und damit auch die Gestaltung seines Lebens blieben ihm immer viel schuldig. Dagegen wuchsen der Mensch und das Werk in außergewöhnlichen Maßen. Wohl hat sich im Laufe von fünf Jahrzehnten auch der äußere Rahmen des Lebens und der Familie von Eberhard Friedrich Walcker sehr gewandelt. Es sind ihm aus zwei Ehen sieben Söhne und drei Töchter herangewachsen, außer einigen Kindern, die früh verstarben. Auch der materielle und geistige Stand der Familie hat sich gehoben, aber es gab durch das ganze Leben hindurch immer wieder Abschnitte, wo er „hart am Rande des Defizits" lebte, auch noch zu Zeiten, da sein Name längst über die Grenzen Deutschlands hinaus einen sehr guten Klang hatte, ja da fast mehr als in der Zeit zwischen 1830 und 1840.

Es gehört mit zu dem Unergründlichen in seinem Wesen, wie wenig er sich durch diese Dinge von der großen Linie abdrängen ließ. Es hat etwas Imponierendes, aus dem Jahre 1838 zu hören, dass der Regierungspräsident von Y. in Ludwigsburg 500 Gulden kreditiert habe zur Bestreitung der Reisekosten nach Petersburg. Der Stadtrat von Ludwigsburg hatte freilich zuvor die Kreditwürdigkeit Walckers mit Worten höchster Anerkennung bescheinigt. Hintertüren oder auch nur Türen, an denen man nicht hätte gesehen werden mögen, benützte er auch als Kreditsucher nie. Es ist demgegenüber fast bedrückend, etwa aus den Jahren 1862 und 1863 zu lesen, dass Walcker sich beim Stadtrat beschwerte wegen einer so ungünstigen Auskunft über die Kreditfähigkeit seiner Firma, dass er sie niemand zeigen könne. Im Jahre 1863 schreibt er seinem Sohn Fritz, der in Boston eine große und besonders kunstvolle Konzertorgel aufstellte, er solle sofort 10000 Gulden schicken, sonst gäbe es für den Bestand der Firma eine Katastrophe, da ihm von der Hofbank vorläufig der Kredit gesperrt sei. Die Ursachen dieser unerfreulichen und unbegreiflichen Missverhältnisse waren verschiedener Art, wie sich aus den weiteren Ausführungen ergibt. Hier handelt es sich nur um die Tatsache, dass für Walcker selbst der finanzielle Erfolg so gar nicht zu der unerhörten Leistung passte, die er in seine Zeit hineinstellte.

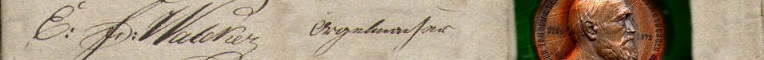

Wenn man allerdings den Spuren des Lebensganges Eberhard Friedrichs nachgeht, dann glaubt man, je und dann auch etwas von dem Grollen und Donner seines Zeitgenossen Friedrich List zu vernehmen, und man könnte sich vorstellen, dass er sich in kleinem Rahmen ähnlich verbraucht hätte in der Enge und Kleinlichkeit der schwäbischen Verhältnisse wie Friedrich List im großen. Eberhard Friedrich hatte voraus, dass sein Dämon von der religiösen Seite her gezügelt war und dass sein Beruf ihm frühzeitig schon die Möglichkeit öffnete, unter großzügigeren Verhältnissen und Menschen und unter günstigeren Bedingungen, als sie ihm seine engere Heimat boten, seine Kunst freier und erfolgreicher zu entfalten und sich eine Position zu schaffen, die ihn befriedigte und die ihm das Rückgrat stärkte. Die Erfahrungen, die er beruflich vor allem, sowohl sachlich wie besonders auch finanziell, mit den kirchlichen und staatlichen Mittelstellen teilweise machte, waren keineswegs ermutigend. Es darf aber nicht verschwiegen werden, dass er höheren Ortes bei Staat und Kirche mehr Verständnis fand. Es kam ihm auch sehr zustatten, dass ihn sein Weg mit dem sehr aufgeschlossenen und fortschrittlich gesinnten Regierungsrat von Steinbeis in Berührung brachte, der im Jahre 1854 württembergischer Kommissar für die Industrieausstellung in München war und als solcher Walckers dortige Ausstellungspläne sehr förderte. Als Anerkennung seiner Leistung auf der Münchener Ausstellung erhielt er neben der Auszeichnung durch die Jury der Ausstellung selbst vom württembergischen König auch die Große Goldene Verdienstmedaille für Kunst und Wissenschaft.

Sein Rat wurde früh gesucht, sein Urteil hatte Gewicht, seine Kunst weckte überall Begeisterung. Das fiel in der Schale seiner Waage stärker ins Gewicht als materieller Gewinn. Er hatte sein eigenes Wertbewusstsein von dem, was man die Güter des Lebens, und auch von dem, was man den Sinn des Lebens nennt. Zwar wäre es ein Irrtum, wenn man ihn für einen Puritaner halten würde. Er konnte sich an Tafelfreuden, Naturgenüssen, überhaupt an den Schönheiten des Lebens mit voller Unbefangenheit und wohligem Behagen beteiligen, wo sie sich boten, aber er war nicht abhängig davon. Sie waren auch aus dem familiären Leben keineswegs verbannt, aber sie beherrschten es nicht. So ließ er je und dann einmal seine Frau an die Stätte seiner Arbeit kommen, wenn dabei etwas besonders Eindrucksvolles geschehen war. Die innere Schwungkraft für sein reiches Schaffen gab ihm der Dämon, der ihn beherrschte und erfüllte, trotz aller Bleigewichte, die das Leben ihm anhängte. Dass er Ehrenmitglied und Meister des Freien Deutschen Hochstifts in Frankfurt a. M. war, bedeutete ihm etwas.

In diesem Sinn war ihm sein Leben persönlich, in der Familie, in Volk und Beruf eine priesterliche Angelegenheit, die er mit höchster Gewissenhaftigkeit durchführte. Er war darum auch kein bequemer Mensch, weder für sich noch für andere, und deshalb, trotz seines großen Bekannten- und Freundeskreises, im Grunde doch einsam. Es war von ihm aus gesehen eine reiche, eine ihn füllende Einsamkeit. Das Bedürfnis nach Geselligkeit war bei ihm wenig entwickelt. Es wird ihm von seinen Söhnen bezeugt, dass er lediglich der Gesellschaft zuliebe kaum einmal in ein Gasthaus gegangen sei. Wenn er mit Freunden Geselligkeit pflegte, dann traf man sich dazu abwechslungsweise in den betreffenden Familien, aber auch das war selten genug. Das Leben und seine Arbeit brachten ihm so viel Anregung und Abwechslung, stellte ihn vor so viel neue und unerwartete Sachlagen und Entscheidungen, dass er davon ebenso ausgefüllt, wie in Anspruch genommen war. Für sich als Mensch war er zudem äußerst bescheiden. Alles Reklamenhafte, nur auf den Schein angelegte, war ihm zuwider. Auch als er schon allerlei ehrenvolle Auszeichnungen besaß und sein Name für weite Kreise etwas bedeutete, wäre es ihm lächerlich vorgekommen, sich sozusagen selbst zur Schau zu stellen. So hatte seine Frau gewünscht, dass er bei einem Kuraufenthalt in Karlsbad sich wenigstens als Orgelbauer in die Fremdenliste eintragen solle, er bezeichnete sich aber nur als „Orgelmacher" und war dann um so mehr erfreut, dass der Bürgermeister von Karlsbad trotzdem wusste, mit wem er es zu tun hatte und ihm einen Empfangsbesuch in dem Hotel machte, in dem er Wohnung genommen hatte.

Das war anders bei seinem Werk. Da wusste er, dass man auch um das Auge der Kundschaft werben und es günstig zu beeindrucken versuchen müsse. Er war zwar auch da peinlich bemüht, nichts vorzutäuschen, was nicht einen sachlichen Sinn, eine notwendige Bedeutung hatte. Als er in die Disposition seiner Frankfurter Paulsorgel zum erstenmal die große zweiunddreißigfüßige Basspfeife einzeichnete, da zweifelten seine Auftraggeber an der sachlichen Ernsthaftigkeit, sie wollten an eine mehr als dekorative Bedeutung der Sache nicht glauben. Er wehrte sich dagegen sehr entschieden, indem er ihnen entgegenhielt: „Halten Sie mich für einen Schwindler?!" Immerhin, dort anerkannte er, dass mit kalter Nüchternheit allein nicht durchzukommen sei, dass die künstlerische Durchwärmung und Beseelung hinzukommen müsse. Im Blick auf sich selbst schien ihm das kaum notwendig, jedenfalls gab er sich keine besondere Mühe damit. Dass seine Persönlichkeit die Menschen trotzdem stark anzog und beeinflusste, braucht kaum gesagt zu werden, wird aber sowohl von Fremden, die ihn besuchten, wie von den eigenen Kindern und Mitarbeitern mehrfach bezeugt. Sein Relief wäre sonst wohl auch nicht in den Kranz der schwäbischen Industriepioniere eingereiht worden, die am Landesgewerbemuseum in Stuttgart verewigt sind.

|